今天下午的重大新聞,家樂福集團宣布以歐元 9700 萬的價值收購台灣惠康百貨 100% 的股份,台灣的惠康百貨除了平常大家熟知的「頂好 Wellcome」超市之外,也包含 Jasons 超市,收購的標的頂好現有 199 家分店,Jasons 則有 25 家分店。

目前新聞消息的依據都是來自台灣家樂福官網上的公告,由於被收購方本身沒有上市、沒有公開的財務資訊,雖然母公司 Dairy Farm 是新加坡、倫敦交易所掛牌的上市公司,但也沒有單獨公告台灣惠康百貨太多的財務資訊。

不過由家樂福的這個公告來看,倒是有些細節透露了一些訊息:

- 交易價值 9700 萬歐元,Price-to-Sales ratio 大約是 25%

- 採股權交易

另外一點是家樂福沒說的,公告稱呼自己為「家樂福集團」,交易對手是「Dairy Farm 集團」

首先我關注的是 9700 萬歐元到底合不合理?由公告內容揭露的台灣惠康百貨去年營收折合歐元 3 億 9000 萬,收購價大約是年營業額的四分之一 (24.8%)。

頂好的最大競爭對手全聯也沒有上市無從比較,但我們看看統一超(2912.TW),今天的收盤價是每股TWD298 元,換算市值大約是 TWD3098億元,統一超去年 2019 年全年合併營收是 TWD2560億元,市值/年營業額是 121% 左右。

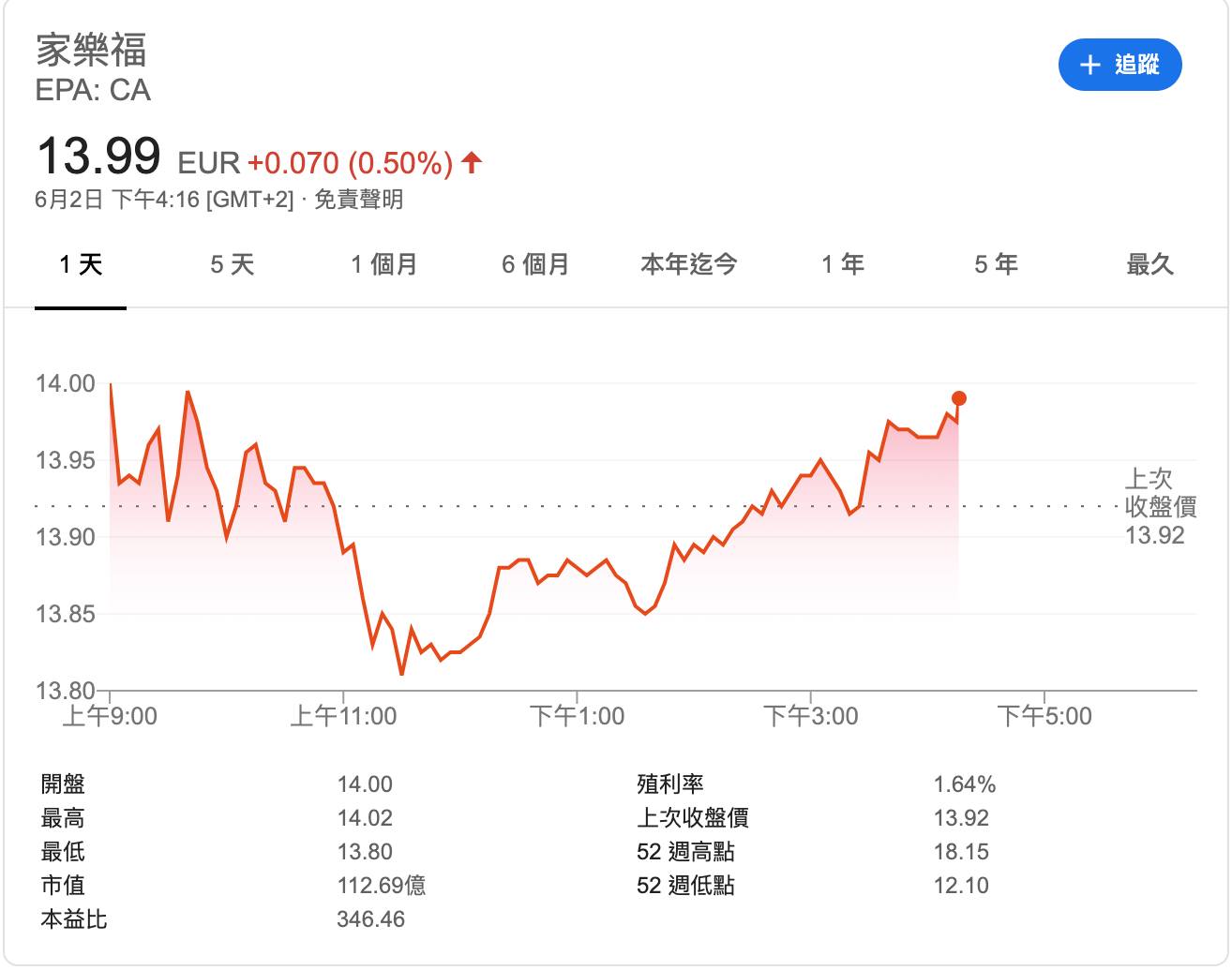

如果看收購方家樂福母公司 Carrefour SA (CA.EPA),目前股價在 EUR13.95 元上下,市值落在 EUR112億,2019 年營業額 EUR741 億元,市值/年營業額大概在 15%。

出售方 Dairy Farm International (D01.SGX) 今天的收盤價 USD4.62元,市值 USD59億,去年營業額 USD112億元,市值/年營業額目前是 52%。

換言之,Dairy Farm 出售台灣惠康的售價不算太好,但台灣惠康百貨在 Dairy Farm 集團內部的估值應該屬於後段班,但對於提高家樂福的估值應該是有所幫助,這樣的買賣交易應該算是賣的人高興、買的人滿意吧?

但從買賣價來看,雖然沒有完全一致的同業來做比較,但是標的物每一塊錢的營業額所能創造的企業價值看來是遠不如統一超,小 7 在台灣畢竟是獨大的便利商店。

另外在 Dairy Farm 近幾年的年報裡,提到關於台灣頂好 Wellcome 的營業狀況的時候(Grocery Retail segment),也一而再再而三地提到面臨強大的競爭壓力,財報上揭露的分店數目也是集團少數逐年減少的事業群,事後諸葛來看,賣掉這個拖油瓶確實是不得不走的一條路。

全聯的崛起確實對像家樂福、大潤發這樣大型的百貨賣場造成不少壓力,大型賣場展店上無法像全聯這樣中型超市來得有彈性與速度,這次看起來是為了買一個與全聯競爭地位接近的(中型)通路。

如前面所提到,為什麼我很在意公告裡面稱雙方「集團」這樣的字眼?從經濟部商業司網站看得到,台灣頂好超市(惠康百貨股份有限公司)的 100% 母公司是 Mulgrave Corporation B.V. 是境外法人。

但台灣家樂福(家福股份有限公司)的股東結構裡有 60% 是分別由「法商家樂福公司」與「荷蘭商家樂福公司」持有,剩下 40% 則分別是前面提過的統一超(2912.TW)與統一(1216.TW),你可以說台灣的家樂福是由法國 Carrefour 與台灣的統一集團合資經營。

要跟一家境外法人收購股份,雖然使用境外主體或境內(台灣)主體都可以,但如果使用的是境外主體的話,可能就是法商 Carrefour 自己在境外處理就好,跟台灣境內的統一集團可能就無關。

但如果用台灣家樂福購買的話(也都屬於廣義的「家樂福集團」),那麼統一集團就有機會分到一杯羹。(當然,我是假設這個收購案對家樂福而言是有助益的)只是我沒有辦法不去注意統一超 4 月底那幾根紅 K 棒,還有 6 月初看起來像倒貨的賣超。至於答案是什麼?如果是後者的話,9700 萬歐元要匯出得要報投審會的,屆時看投審會有沒有公告就見分曉。

接下來的問題在於是否有壟斷的問題,目前台灣家樂福公告有 137 家分店(官網公告),加上頂好超市與 Jasons 共 224 家分店,合計 361 家分店,要跟全聯的 1001 間全聯福利中心比可能還輸一截。不過家樂福是大型賣場倒也不能這樣比較,只是算上小 7 的話,統一也真的快大一統了。

延伸閱讀: